今日で、受け持っている専門学校の二年生の授業が終わりました。学生さん達にとっては今週いっぱいです。

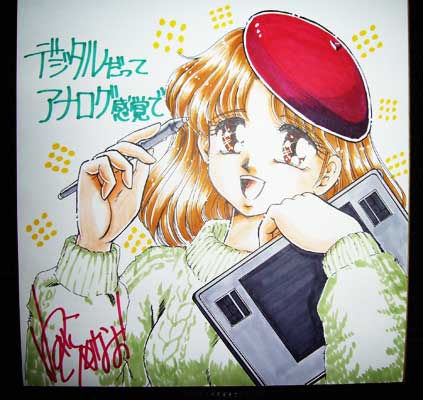

専門学校で教鞭をとるようになってもう10年近く経ちますが、ここ数年の漫画を取り巻く環境の変化は目覚ましいと感じます。

数年前はWebでマンガを発表する方法は、自分でホームページ作るかブログ作るかあるいはpixivなどのサイトを使うか…って感じでしたが、この一年で一気に増えたのが投稿型のWebコミックサイトです。

代表的なのはマンガボックスインディーズ・COMICOチャレンジ・ニコニコ静画(マンガ)などでしょうか。それぞれかなり多くの潜在的な読者数を誇っているのではないかと思われます。

学生さん達がこれらのサイトに投稿したあとの閲覧数や反応の変化を見ていると、すごくリアルタイムで変化することにちょっとした感動を覚えました。

当たり前のことですが、このネットワークの向こうに、正にこれを見ている誰かが存在しているという事実に、学生さん達も素直に感動を覚えてくれたようです。

今まで学生相互・講師である漫画家さん達・編集部批評会などで来校してくださる出版編集者さんくらいしか、自分の漫画を読んでもらったことがない学生ばかりです。見ず知らずの人が読んでくれる…。批判されたり遊ばれたりするようなコメントもあるけど、率直な感想をストレートにくれる「読者」がいる…。そういう事をリアルに感じて「人に見てもらう」という事の喜びを感じてくれたようでした。

漫画家デビューを目指して専門学校に行くのは意味が無い、そんなことよりもどんどん漫画描いて持込投稿すりゃいい、などという人がいます。

もちろん漫画を描かなければ漫画家に慣れるわけがないのはあたりまえのことなので大前提ですが、専門学校で得られる事は、なんといっても「場」と「仲間」と「好敵手」だと思っています。

実際専門学校で学んでプロ漫画家になった人も今の時代ではかなり多くいるのは紛れも無い事実です。また京都精華大学の様に漫画を一つの学問として多角的に取り組み、そこから漫画家だけでなく編集者や出版社などの、漫画に係る仕事に携わるような人材を育成する場が増えているのも確かです。

専門学校や大学でプロ漫画家を目指して効率よく体系的に漫画を学習することが出来る場の需要があるというのも事実です。

やる気がある人ならば、それらの場所で「漫画を学ぶ」事は、漫画家になりたいと思っている人にとっては確実にプラスになります。多くのプロ漫画による指導を上手く吸収して自分のスキルアップに精進するならば、一人で描いているよりもより多くの物を吸収して形に(漫画作品に)する事が出来るようになります。

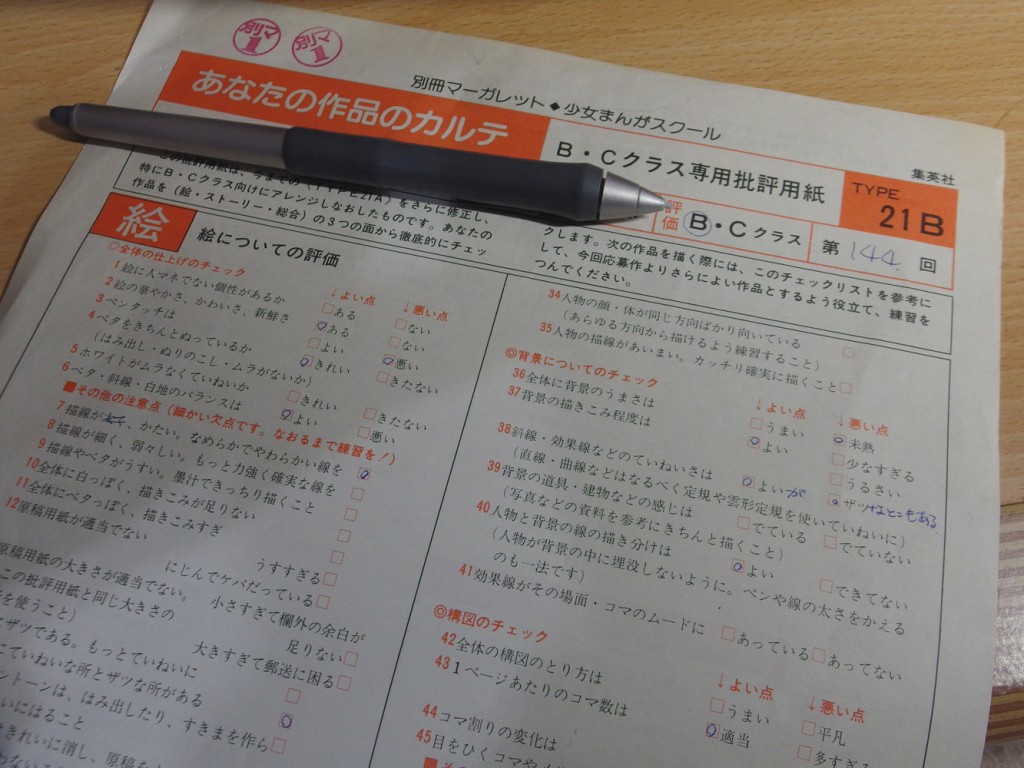

「学校」という場では、必然的に「成績」という評価を付けなければいけなくなります。芸術系の学問全般にある程度言えることだと思いますが、専門学校などの漫画の教育現場に於いて、漫画を描く作業に点数(成績)を付けるという事に疑問を感じる人がいるのは否めません。確かに「漫画」に対して客観的な点数は付けることは困難だと言えます。その点数も、安易に付けられるものではなく、単に上手い下手かでは決められません。

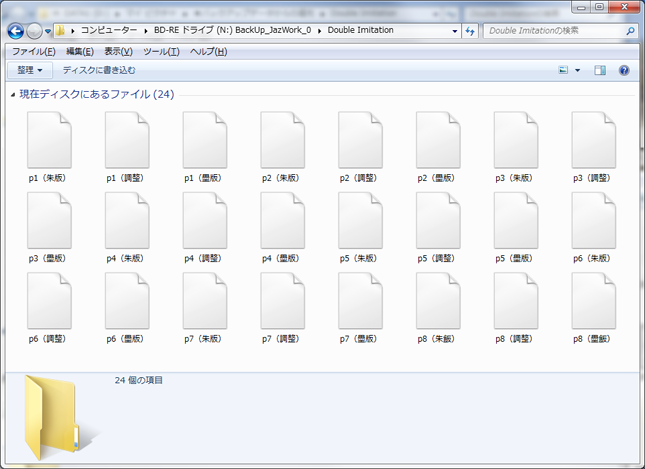

自分の場合は、結構機械的に「取り組みか方」「理解度」「習熟度」を計って点数を決めています。でもやっぱりいつも苦労してしまいます。

二年間という長いようで短い時間を過ごした学生さん達が、卒業してからも漫画を描き続けてくれたら嬉しい限りです。もちろん、実際に誰かデビューしてくれたら文句なしです。。。

さて、今年の卒業生はどうかな…?

おっと、一年生の授業はまだ残っているのさ。午後からの授業になるので、少し楽になります。

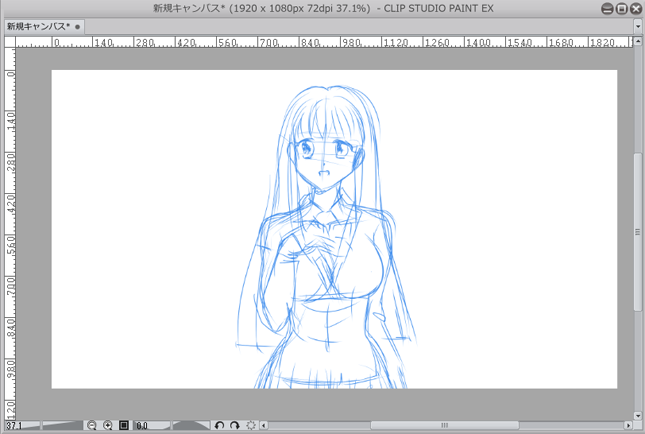

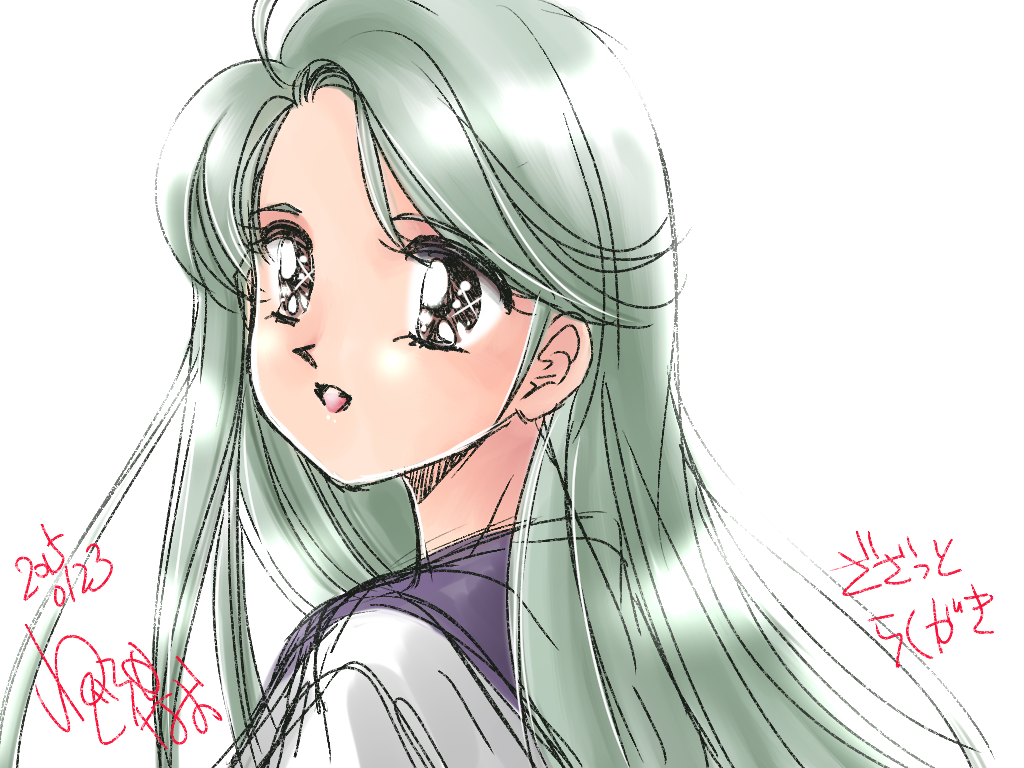

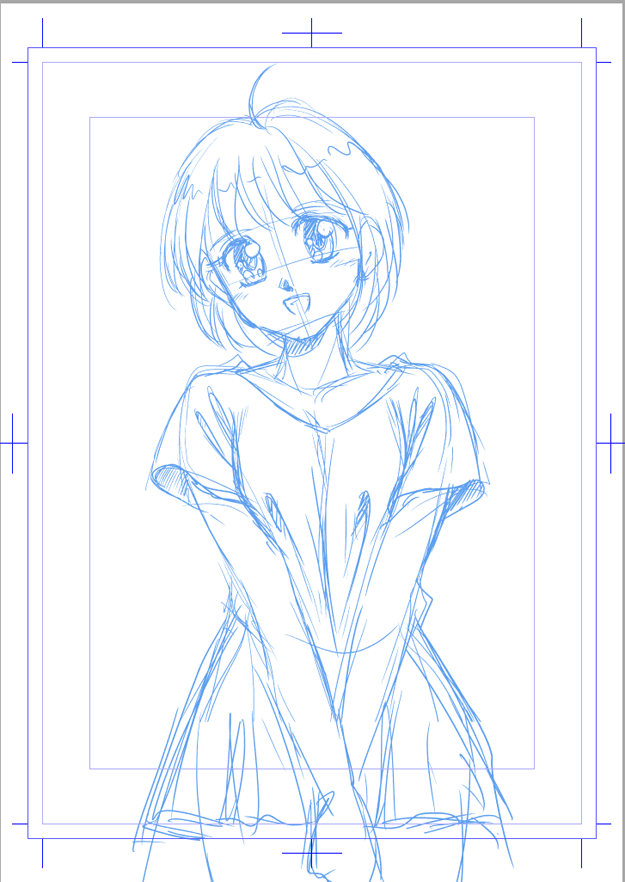

このスキに、自分も投稿作品描かなきゃ。。。。

—–(推敲しました)—–睡魔で朦朧としている時に書いた文だったため、随所で変なところがあったので、少し描き直しました。